多職種連携をコーディネートするケアマネージャーに必要な姿勢とは?【実務研修3日目】

前回の研修から1週間あけて、兵庫県の介護支援専門員実務研修の3日目です。

前回の研修から1週間あけて、兵庫県の介護支援専門員実務研修の3日目です。

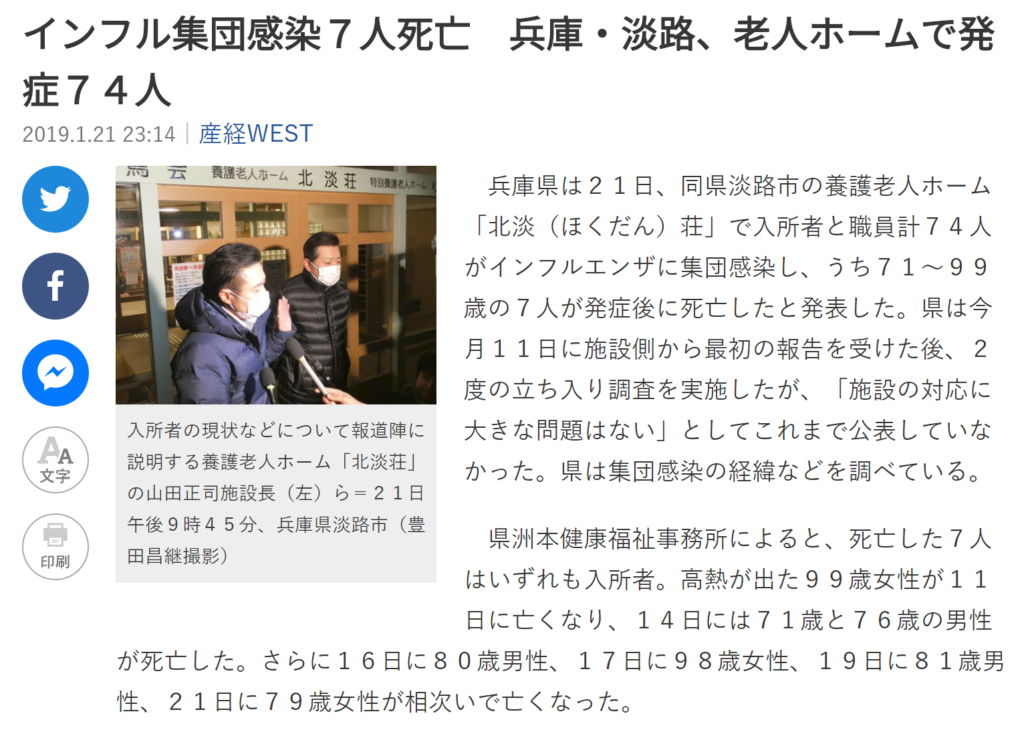

出典:https://www.sankei.com

出典:https://www.sankei.com

授業の冒頭ではやはりこの事件についてお話がありました。

抗インフルエンザ薬「タミフル」は職員にしか投与しなかった問題が指摘されていますが、この時期のインフルエンザには注意が必要ですね。

研修も教室という密室の中で、何時間も集団で過ごすので予防対策が必要です。

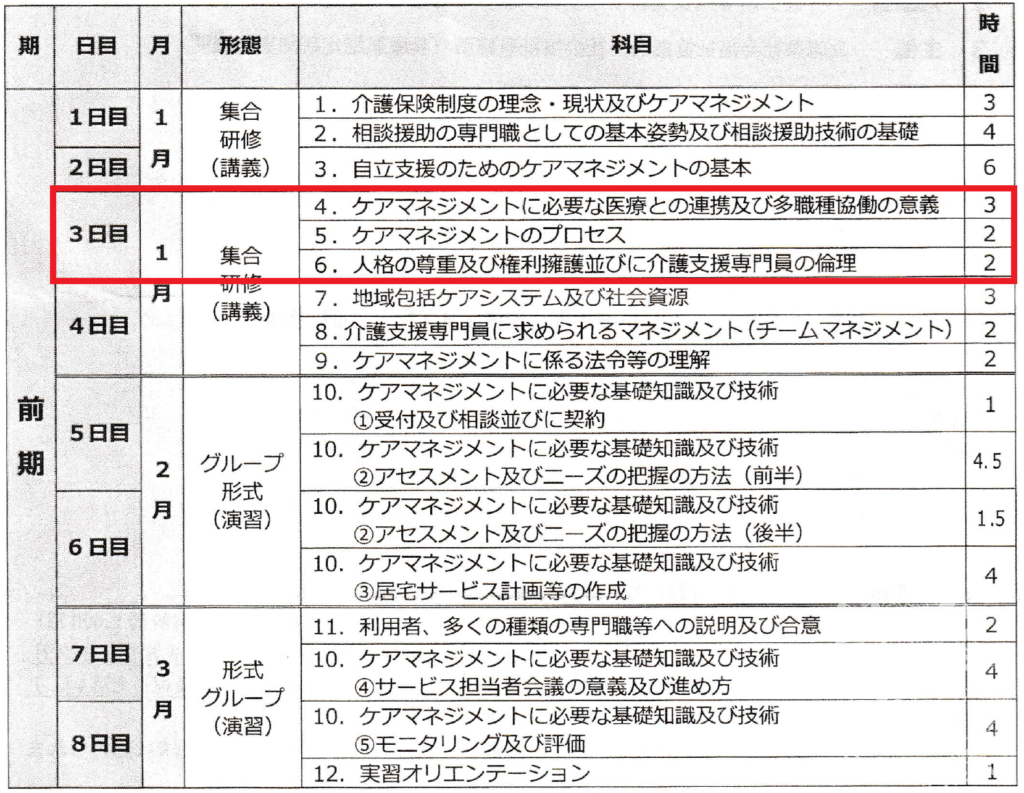

介護支援専門員(ケアマネ)実務研修 前期3日目

基本座学ですね。

基本座学ですね。

午前1.5時間×2、午後2時間×2・・・。

『ケアマネジメントに必要な医療との連携及び多職種協働の意義』

この時間は利用者さんをケアマネジメントするうえで、必要不可欠な多職種との連携(チームアプローチ)について学びました。

この時間は利用者さんをケアマネジメントするうえで、必要不可欠な多職種との連携(チームアプローチ)について学びました。

特に利用者さんは、何らかの医療ニーズを抱えているので、ケアマネージャーはそれらの情報を収集し状態を把握しなければなりません。

利用者さんが入院するような場合は、逆にケアマネージャーからの情報提供は必要不可欠です。

多職種との連携をコーディネイトして、利用者さんが望む生活ができるようにお手伝いするのがケアマネージャーのお仕事です。

ボクの職種は、はり師・きゅう師・柔道整復師という介護業界では異端児?なのですが、機能訓練指導員としての役割をもっています。

我々もこの多職種の一員として、ケアマネジメントに必要不可欠な存在になりたいものですw

我々もこの多職種の一員として、ケアマネジメントに必要不可欠な存在になりたいものですw

講師の鶴本和香先生は、この医療連携についての著書も出版されているので、リンクを張っておきます。

『ケアマネジメントのプロセス』

実際にケアマネジメントをするにあたっての流れについて学びました。

実際にケアマネジメントをするにあたっての流れについて学びました。

- 受付・初期面接相談

- アセスメント

- 居宅サービス計画原案の作成

- サービス担当者会議

- 原案の確定と居宅サービス計画の実施

- モニタリング・評価

- 再アセスメント

- 終結

- 給付管理

これらを単純に段階的に作業していくのではなく、重層的に応用して組み立てていくのですね。

ボクはケアマネ試験の受験勉強でかじった程度の知識だったので、正直よくわかりませんでしたw

今後の研修で実践的にこれらを学習していくようです。

『人格の尊重及び権利擁護並びに介護支援専門員の倫理』

1日目の『相談援助の専門職としての基本姿勢』というところで学んだ「倫理」についてさらに学びを深めた学習になりました。

このテーマは、ケアマネージャーとして備えておかなければならない基本的な姿勢・態度という大切なところですね。

- 自立支援

- 利用者の権利擁護

- 専門的知識と技術の向上

- 公正・中立な立場の堅持

- 社会的信頼の確立

- 秘密保持

- 法令遵守

- 説明責任

- 苦情への対応

- 他の専門職との連携

- 地域包括ケアの推進

- より良い社会づくりへの貢献

これらは介護支援専門員倫理網領としてまとめられています。

ケアマネージャーは、利用者さんの自己決定の支援を中立的な立場でおこない、その人の人権が守られ続けるようにしなければなりません。

また、高齢者が安心して暮らせる良い社会をつくるように努めることも必要です。

まとめ

ケアマネジメントの中で、ケアマネージャーは多職種の橋渡し役として必要不可欠な存在だということを再認識しました。

授業では繰り返し、人権や倫理について講義がありました。

なんとなくケアマネージャーとしての正しい価値観を学んでいる気がします。

ケアマネジメントにおいて、熱いいハートで冷たいアタマが必要ということは理解できるようになりましたw

今日は昼休みに、会場の向かいの美術館に足を運びました。

今日は昼休みに、会場の向かいの美術館に足を運びました。

切り絵アート展をされています。

切り絵アート展をされています。

これ以上奥へ進むと、二度と教室に戻れない気がして引き返しましたw

これ以上奥へ進むと、二度と教室に戻れない気がして引き返しましたw

美術館から会場のビルを眺めてしばし現実逃避・・・。

美術館から会場のビルを眺めてしばし現実逃避・・・。

介護の専門職の方々にまぎれて、少し場違いな感じもしますが、臨床に役立てられるようなこともたくさん発見し、実務研修はとても学びになっています。

我々の業界(東洋医学)も介護の分野に注目していて、ボクも何か貢献できないか探っているところです。

明日も続いて研修ですが、気合いいれて頑張りたいとおもいます!

いぬくま!